Kostenwachstum, Gesundheitsprävention und drei zentrale Fragen für die Gesundheitspolitik

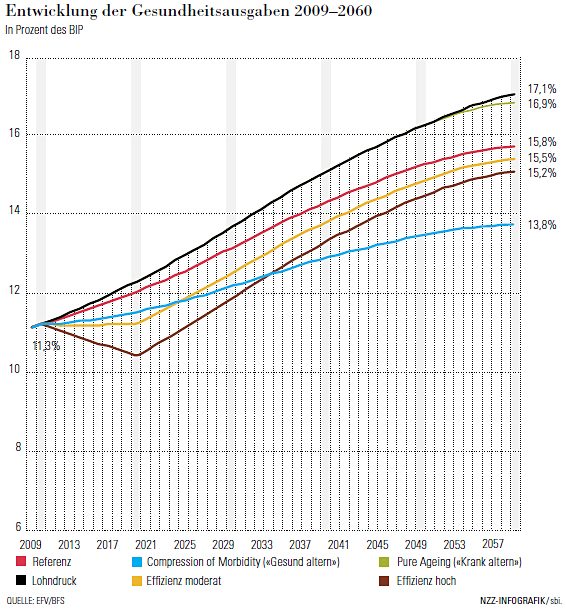

Endlich ist es amtlich. Es gibt nur einen sicheren Weg, um das Kostenwachstum im Gesundheitswesen zu bremsen, nämlich gesund zu sterben. Krankheiten verursachen Krankheitskosten – die oft als Gesundheitskosten bezeichnet werden – und diese nehmen tendenziell mit dem Alter zu. Dies zeigen die Langfristperspektiven des Bundes, die kürzlich von BAG und EFV vorgestellt wurden. Gemäss dieser Studie könnte der Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandprodukt (BIP) von heute 11% auf 17% im Jahre 2060 steigen.

Endlich ist es amtlich. Es gibt nur einen sicheren Weg, um das Kostenwachstum im Gesundheitswesen zu bremsen, nämlich gesund zu sterben. Krankheiten verursachen Krankheitskosten – die oft als Gesundheitskosten bezeichnet werden – und diese nehmen tendenziell mit dem Alter zu. Dies zeigen die Langfristperspektiven des Bundes, die kürzlich von BAG und EFV vorgestellt wurden. Gemäss dieser Studie könnte der Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandprodukt (BIP) von heute 11% auf 17% im Jahre 2060 steigen.

Laut der Neuen Zürcher Zeitung wäre ein gesunder Lebensstil als Mittel gegen das Kostenwachstum hilfreich. Das klingt plausibel ist aber nicht zwingend richtig. Denn wer gesund lebt, hat per Definition eine statistisch höhere Lebenserwartung, sodass die Krankheitskosten vielleicht einfach nur später auftreten. Oder sie „sterben gesund“, weil die Lebenskräfte allmählich nachlassen, was aber zu erheblichen Langzeitpflegekosten führen kann.

Unter dem Strich ist es also alles andere als klar, ob ein gesunder Lebensstil tatsächlich insgesamt betrachtet Gesundheitskosten spart. Davon kann immerhin ausgegangen werden, falls chronische Krankheiten vermieden werden können. Dies betrifft etwa die Folgen von Übergewicht, wobei andere chronische Krankheiten, wie Multiple Sklerose oder Alzheimer, gemäss heutigem Wissen nicht durch den Lebensstil beeinflussbar sind.

Kostenwirkung von Prävention?

Was für den gesunden Lebensstil gilt, ist auch für die Gesundheitsprävention und –förderung nicht falsch. Beides wird gerne als kostensparende Massnahme propagiert – vor allem von Medizinern, die sich hierauf spezialisiert haben. Zwar können durch gezielte Prävention und Vorsorgeuntersuchungen zusätzliche, auch gesunde Lebensjahre gewonnen werden, doch ist es alles andere als klar, ob dadurch insgesamt Gesundheitskosten gesenkt werden können.

Dies heisst nicht, dass keine Gesundheitsvorsorge betrieben werden sollte. Der Nutzen in Form gesunder Lebensjahre kann, je nach Bereich und Massnahme, sehr hoch sein und die kurzfristigen Kosten möglicherweise übersteigen. Langfristig können bei den länger lebenden Menschen aber andere Krankheiten auftreten oder es kommt aus Altersgründen auch ohne Krankheit zu einer Pflegesituation. Deshalb sollten wir uns Prävention nicht ohne nähere Analyse als Kostensparmassnahme verkaufen lassen.

Vorläufige Entwarnung

Gesundheitsökonomisch betrachtet besteht insgesamt kein Anlass zur Beunruhigung. Zwar strotzt unser Gesundheitswesen vor Fehlanreizen und Ineffizienzen, doch falls die Langzeitperspektiven des Bundes einigermassen korrekt sind, ist die Entwicklung der Gesundheitsausgaben (vgl. folgende Graphik) für unser Land durchaus verkraftbar.

Den geschätzten Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandprodukt (BIP) von maximal 17% im Jahre 2060 können wir uns im Prinzip leisten. Dass zusätzliche Mittel in den Gesundheitssektor fliessen, nachdem alle anderen Grundbedürfnisse weitgehend gedeckt sind, sollte uns zudem nicht überraschen.

Dennoch stellen sich vor dem Hintergrund dieses Szenarios drei grundsätzliche Fragen für die Gesundheitspolitik: 1) Was bekommen wir für unser Geld?, 2) Entspricht die Entwicklung den gesellschaftlichen Präferenzen? und 3) Welchen Einfluss hat das Gesundheitswesen auf unsere Gesundheit?

Was bekommen wir für unser Geld?

Zunächst ist unklar, welchen Nutzen wir als Gesellschaft für zusätzliche Gesundheitsausgaben bekommen. Ist es tatsächlich so, dass gesunde Lebensjahre gewonnen werden? Zu welchem Preis?

Oder ist es vielmehr so, dass von einer «Verschwendung der Mittel, von der höchstens die Ärzte im Krankenhaus aufgrund ihrer Forschungstätigkeit etwas haben, nicht aber die Patienten selbst» gesprochen werden muss, wie es Gesundheitsökonom Peter Zweifel einmal formulierte (NZZ Folio 03/04)?

Die Methoden zur Bestimmung des Nutzens medizinischer Leistungen gewinnen vor diesem Hintergrund zunehmend an Bedeutung. Die Akademien der Wissenschaften Schweiz haben dieses Thema aufgegriffen und dazu kürzlich eine Tagung durchgeführt. Im Zentrum standen die „quality-adjusted life years“ (QALYs).

Das Ergebnis war typisch helvetisch. Die Schweiz ist in dieser Diskussion im internationalen Vergleich viele Jahre im Rückstand. Gleichzeitig ist es für die Schweiz (angeblich) noch viel zu früh, um solche Methoden einzusetzen. Ganz einfach deshalb, weil wir offenbar weiterhin bereit sind, zusätzliche Mittel ins Gesundheitswesen fliessen zu lassen und (deshalb) auf politischer Ebene niemand gezwungen oder willens ist, irgend welche Prioritäten zu setzen. FELIX HELVETIA.

Entspricht die Entwicklung den gesellschaftlichen Präferenzen?

Die zweite basale Frage habe ich in diesem Blog schon einmal aufgeworfen: Wie stellen wir als Gesellschaft sicher, dass langfristig im Gesundheitswesen weder zu viele noch zu wenige Mittel eingesetzt werden? Jeder Gesundheitsfranken hat Opportunitätskosten, indem er auch für etwas anderes – z.B. für Bildung – eingesetzt werden könnte. Wie können wir sicher sein, dass das Ausgabenwachstum auch tatsächlich den Präferenzen der Bevölkerung entspricht?

Die Frage nach dem Wie lässt sich grundsätzlich auf zwei Wegen beantworten. Wie stellt die Schweiz sicher, dass es genügend Tankstellen und Bäckereien an den richtigen Orten gibt? Über den Markt. Wie stellen wir sicher, dass es in der Schweiz ausreichend Kampfflugzeuge, Polizisten und Gefängnisse gibt? Über die Politik. Beide Wege sind nicht perfekt, aber die heutige Mischform ist es noch weniger.

Das zentrale Problem in unserem Gesundheitswesen ist nämlich, dass es stark föderal organisiert ist und eine grosse Zahl von Akteuren mit unterschiedlichen Interessen involviert. Eine demokratische Steuerung von Leistungen oder Ausgaben, etwa über Budgets, ist damit fast unmöglich. Diese erfolgt allenfalls teilweise über die Kantonsparlamente, die aber mit Einführung der Fallpauschalen im stationären Bereich massgeblich entmachtet werden.

Die Leistungserbringer sitzen zudem oft am längeren Hebel, nutzen ihren Informationsvorsprung und können teilweise unsinnige und teure Entwicklungen durchsetzen – so etwa im Bereich der Herz-Zentren, bei denen eine absurde Überversorgung besteht.

Reformvorhaben, wie aktuell die Managed Care Vorlage, werden von starken Interessengruppen bekämpft, selbst wenn sie über sieben Jahre im Parlament sorgsam vorbereitet und dabei alle scharfen Zähne gezogen wurden.

Doch nicht nur die Politik ist blockiert und überfordert. Die Bevölkerung erweist sich als notorisch zwiespältig, indem sie einerseits über hohe Kosten und Prämien klagt und andererseits die besten und auch noch zusätzliche Leistungen will (z.B. in der Komplementärmedizin). Weil die Bezüger von Leistungen fast immer nur einen kleinen Teil selbst bezahlen und sich deshalb in einem «Supermarkt mit 90% Rabatt» wähnen, kann von einem steigenden Konsum an Gesundheitsleistungen nicht einfach auf entsprechende Präferenzen geschlossen werden.

Denn die Kräfte von Angebot und Nachfrage, welche bei normalen Gütern dafür sorgen, dass die Leistungen nach Art und Umfang möglichst gut den Nachfragerpräferenzen entsprechen, unterliegen im Gesundheitswesen massgeblichen Verzerrungen. – Ein Ausweg aus diesem Dilemma besteht in der Schaffung von teilautonomen Gesundheitsgemeinden oder –regionen, wie ich sie bereits seit einigen Jahren propagiere; siehe hier. Mehr Markt und direktere Demokratie im Gesundheitswesen sind der Schlüssel zu einer Entwicklung welche den tatsächlichen Präferenzen der Bevölkerung besser gerecht wird.

Welchen Einfluss hat das Gesundheitswesen auf unsere Gesundheit?

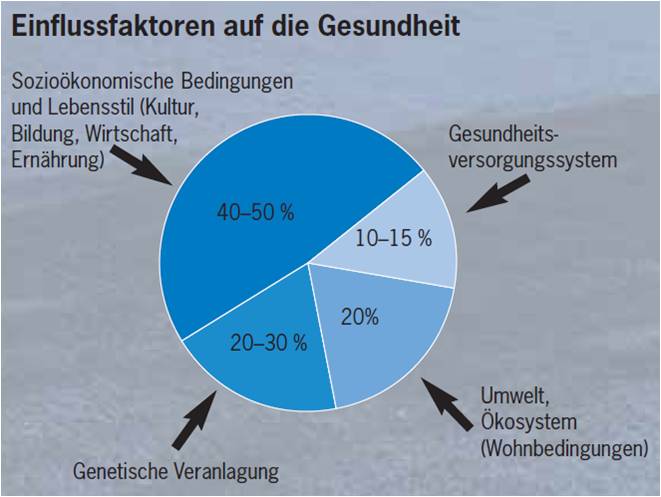

Diese Frage ist die grundlegendste. Wir gehen implizit davon aus, dass höhere Gesundheitsausgaben auch bessere Gesundheit bedeuten. Dabei ist der Einfluss der Gesundheitsversorgung auf die Gesundheit der Bevölkerung kaum erforscht. Es gibt verschiedene Hinweise darauf, dass andere Faktoren – insbesondere sozioökonomische Bedingungen, Genetik und die Umwelt – weitaus grösseren Einfluss haben, als das Gesundheitsversorgungssystem.

Die folgende Graphik zeigt eine grobe Schätzung des relativen Einflusses dieser Faktoren.

Quelle: Bundesamt für Gesundheit, Newsletter Juni 2001

Während die Einflussfaktoren prinzipiell bekannt sind, stellt deren empirische und vor allem quantitative Untersuchung nach wie vor eine grosse Herausforderung für die Wissenschaft dar. Für eine sinnvolle Beurteilung des Anteils und des Wachtsums der Gesundheitsausgaben aus gesellschaftlicher Sicht, wäre dies eine wichtige Basis. Immerhin gibt obige Graphik erste Hinweise. Weitere Forschung ist aber dringend nötig.