Gestern fand auf SRF 1 wieder einmal eine muntere Debatte über die Kostenentwicklung in unserem Gesundheitswesen statt. Ich war als “Experte am Buzzer” eingeladen. Zu meinem Erstaunen gab es kaum Kontroversen. So war man sich etwa einig, dass rund 20% der erbrachten Leistungen unnötig sind, was etwa 6 -8 Milliarden CHF pro Jahr ausmacht. Die Frage, wie man diese unnötigen Leistungen identifiziert und eliminiert, konnte leider niemand beantworten. — Sendung anschauen: SRF ARENA “Krankes Gesundheitswesen”

Weiter lesen für eine Zusammenfassung einiger meiner Anmerkungen (via SRF News):

Geschrieben von: Tilman Slembeck

Bisher keine Kommentare...

Kategorien:

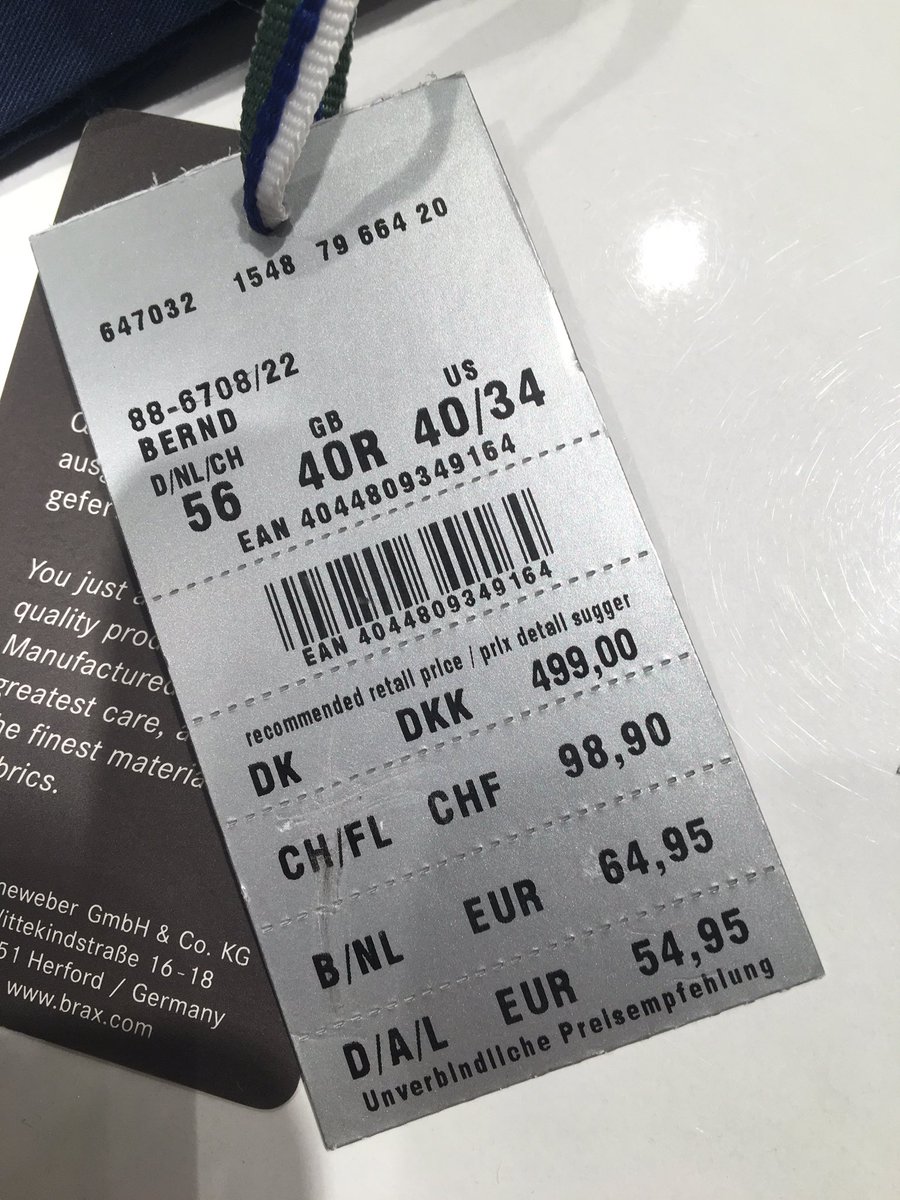

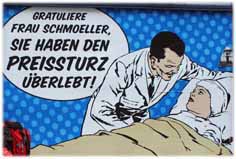

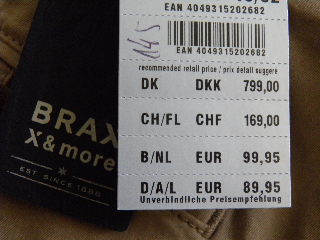

Der Schweizer Detailhandel leidet unter dem Einkaufstourismus. Ihm entgehen pro Jahr ca. 11 Milliarden CHF. Gemäss dem Bundesamt für Statistik sind in den letzten vier Jahren 6000 Stellen im Detailhandel verloren gegangen. Der Wirtschaftsminister schätzt das Potential gar auf 30 Milliarden CHF pro Jahr. — Nicht nur der starke Schweizer Franken, sondern auch die Preisstrategien internationaler Konzerne und Marken haben einen wichtigen Anteil an dieser Entwicklung.

Der Schweizer Detailhandel leidet unter dem Einkaufstourismus. Ihm entgehen pro Jahr ca. 11 Milliarden CHF. Gemäss dem Bundesamt für Statistik sind in den letzten vier Jahren 6000 Stellen im Detailhandel verloren gegangen. Der Wirtschaftsminister schätzt das Potential gar auf 30 Milliarden CHF pro Jahr. — Nicht nur der starke Schweizer Franken, sondern auch die Preisstrategien internationaler Konzerne und Marken haben einen wichtigen Anteil an dieser Entwicklung. Der Ärztetarif, die Mengenausweitung und die Alternativen

Der Ärztetarif, die Mengenausweitung und die Alternativen Dies ist der 150. Beitrag in diesem Blog.

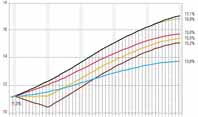

Dies ist der 150. Beitrag in diesem Blog. Im Vergleich dazu, was uns wohl noch erwartet, waren die Zeiten bisher rosig. Jährliche Prämienerhöhungen von jeweils rund 4% sind bislang üblich. Aufgrund zweier tickender Zeitbomben könnte es künftig aber einiges mehr sein. Denn einerseits hat der Nationalrat den Ärztestopp nicht verlängert und andererseits wird in vielen Kantonen im Spitalbereich so umfangreich gebaut wie noch nie. Ohne Korrekturen hat beides zusammen das Potential zu einem massiven Kostenschub.

Im Vergleich dazu, was uns wohl noch erwartet, waren die Zeiten bisher rosig. Jährliche Prämienerhöhungen von jeweils rund 4% sind bislang üblich. Aufgrund zweier tickender Zeitbomben könnte es künftig aber einiges mehr sein. Denn einerseits hat der Nationalrat den Ärztestopp nicht verlängert und andererseits wird in vielen Kantonen im Spitalbereich so umfangreich gebaut wie noch nie. Ohne Korrekturen hat beides zusammen das Potential zu einem massiven Kostenschub. So kurz vor Weihnachten sind viele im Gschenkli-Stress. Tatsächlich ist es nicht einfach, für jeden das Richtige zu finden. Und oft genug gibt es am Heiligen Abend lange Gesichter. Wenn Tante Marta schon wieder ein Parfüm auspackt, das sie garnicht mag. Oder der Grossvater gezwungen ist, sich über das siebte Paar gestrickte Socken herzlich zu freuen.

So kurz vor Weihnachten sind viele im Gschenkli-Stress. Tatsächlich ist es nicht einfach, für jeden das Richtige zu finden. Und oft genug gibt es am Heiligen Abend lange Gesichter. Wenn Tante Marta schon wieder ein Parfüm auspackt, das sie garnicht mag. Oder der Grossvater gezwungen ist, sich über das siebte Paar gestrickte Socken herzlich zu freuen.  Korruption? Nein, nur eine Form der Auktion!

Korruption? Nein, nur eine Form der Auktion! Bei Aldi Süd kosten 1200 Stück Süssstoff Marke Süssli (how sweet) bloss 89 Cent bzw. Fr. 1.08. Die Billiglinie von Coop bietet das günstigste Versüssungsmittel für Fr. 1.95 pro 300 Stück in der Schweiz an. Also zahle ich hierzulande Fr. 7.80 für die gleiche Menge. Mal abgesehen davon, dass das Zeugs vermutlich nicht wirklich gesund ist und dass die Chemie bei den beiden Produkten nicht identisch ist: Wie kann es sein, dass der Schweizerpreis über sieben mal so hoch ist…?

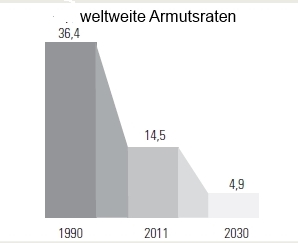

Bei Aldi Süd kosten 1200 Stück Süssstoff Marke Süssli (how sweet) bloss 89 Cent bzw. Fr. 1.08. Die Billiglinie von Coop bietet das günstigste Versüssungsmittel für Fr. 1.95 pro 300 Stück in der Schweiz an. Also zahle ich hierzulande Fr. 7.80 für die gleiche Menge. Mal abgesehen davon, dass das Zeugs vermutlich nicht wirklich gesund ist und dass die Chemie bei den beiden Produkten nicht identisch ist: Wie kann es sein, dass der Schweizerpreis über sieben mal so hoch ist…? Am normativen Gehalt obigen Satzes zweifelt niemand, an seiner faktischen Richtigkeit hingegen schon. – Trotz all dem Markt-Bashing darf nicht vergessen werden, dass uns die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahrzehnte einen nie dagewesenen Wohlstand auf breiter Ebene gebracht hat. Die weltweite Armut ist massiv zurück gegangen und die Entwicklungsländer profitieren immer mehr vom globalen Handel. Schade, dass diese guten Nachrichten kaum Schlagzeilen machen.

Am normativen Gehalt obigen Satzes zweifelt niemand, an seiner faktischen Richtigkeit hingegen schon. – Trotz all dem Markt-Bashing darf nicht vergessen werden, dass uns die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahrzehnte einen nie dagewesenen Wohlstand auf breiter Ebene gebracht hat. Die weltweite Armut ist massiv zurück gegangen und die Entwicklungsländer profitieren immer mehr vom globalen Handel. Schade, dass diese guten Nachrichten kaum Schlagzeilen machen.  How Useful is Economics — How is Economics Useful…?

How Useful is Economics — How is Economics Useful…? Wem nützt das Mammographie-Screening?

Wem nützt das Mammographie-Screening?

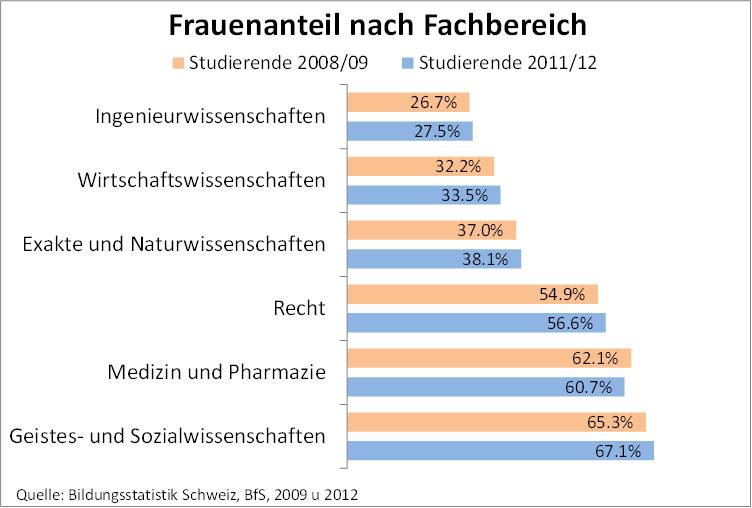

Kürzlich hat der Leiter des Collegium Helveticum „Sechs Thesen zur Typologie“ der Hochschulen aufgestellt (NZZ, 11.09.13). Aufhänger ist das neue Hochschulförderungsgesetz (HFKG). Unterschieden werden insbesondere universitäre Hochschulen und Fachhochschulen sowie zudem pädagogische Hochschulen und Kunsthochschulen.

Kürzlich hat der Leiter des Collegium Helveticum „Sechs Thesen zur Typologie“ der Hochschulen aufgestellt (NZZ, 11.09.13). Aufhänger ist das neue Hochschulförderungsgesetz (HFKG). Unterschieden werden insbesondere universitäre Hochschulen und Fachhochschulen sowie zudem pädagogische Hochschulen und Kunsthochschulen.

Die fortschreitende Zersiedelung unseres Landes, einhergehend mit stetig anschwellenden Verkehrsströmen und Staus, beruht auf einer Entmischung der drei Lebensfunktionen Wohnen, Arbeit und Freizeit. Dieser Prozess wird einerseits durch zu tiefe Preise geschürt, welche die effektiven Kosten der Mobilität auf Strasse und Schiene nicht decken und andererseits durch den laufenden Ausbau der Verkehrskapazitäten sowie durch grosszügige Einzonungen. – Der Ausbreitung des Agglomerationsbreis und dem täglichen Verkehrskollaps kann von drei Seiten her entgegen getreten werden: Durch striktere Raumplanung, durch verursachergerechte Mobilitätspreise und durch neue Formen des Bauens. Allerdings gibt es kein Allheilmittel und mit Nebenwirkungen ist zu rechnen.

Die fortschreitende Zersiedelung unseres Landes, einhergehend mit stetig anschwellenden Verkehrsströmen und Staus, beruht auf einer Entmischung der drei Lebensfunktionen Wohnen, Arbeit und Freizeit. Dieser Prozess wird einerseits durch zu tiefe Preise geschürt, welche die effektiven Kosten der Mobilität auf Strasse und Schiene nicht decken und andererseits durch den laufenden Ausbau der Verkehrskapazitäten sowie durch grosszügige Einzonungen. – Der Ausbreitung des Agglomerationsbreis und dem täglichen Verkehrskollaps kann von drei Seiten her entgegen getreten werden: Durch striktere Raumplanung, durch verursachergerechte Mobilitätspreise und durch neue Formen des Bauens. Allerdings gibt es kein Allheilmittel und mit Nebenwirkungen ist zu rechnen. Wer bestimmt, wie viele Tankstellen oder Restaurants es bei uns gibt? Der Markt. Niemand käme auf die Idee, dass der Staat hier etwas zu suchen hätte. Es herrscht Handels- und Gewerbefreiheit in der Schweiz. Aber nicht ganz. Ein Berufsstand hat sich bislang erfolgreich gegen Liberalisierung und Wettbewerb gewehrt – die Ärzteschaft. Während sie sich im letzten Abstimmungskampf vehement für „freie Arztwahl“ seitens der Versicherten einsetzte, wehrt sie sich noch stärker gegen die „freie Arztwahl“ seitens der Versicherer. Die aktuelle Diskussion um die Wiedereinführung des Ärztestopps in der Schweiz ist völlig unnötig, denn dieser ist nur das Ergebnis einer Kette von Regulierungen.

Wer bestimmt, wie viele Tankstellen oder Restaurants es bei uns gibt? Der Markt. Niemand käme auf die Idee, dass der Staat hier etwas zu suchen hätte. Es herrscht Handels- und Gewerbefreiheit in der Schweiz. Aber nicht ganz. Ein Berufsstand hat sich bislang erfolgreich gegen Liberalisierung und Wettbewerb gewehrt – die Ärzteschaft. Während sie sich im letzten Abstimmungskampf vehement für „freie Arztwahl“ seitens der Versicherten einsetzte, wehrt sie sich noch stärker gegen die „freie Arztwahl“ seitens der Versicherer. Die aktuelle Diskussion um die Wiedereinführung des Ärztestopps in der Schweiz ist völlig unnötig, denn dieser ist nur das Ergebnis einer Kette von Regulierungen. Etwa ein mal pro Dekade wird die Frage gestellt, ob sich die Schweiz für die Austragung olympischer Spiele bewerben soll. Jetzt ist es wieder so weit. St. Moritz und Davos erwägen eine Kandidatur für das Jahr 2022. Die Ski-Ikone Bernhard Russi meint, dass der Zeitpunkt schon lange nicht mehr so günstig war. Russi spielt damit nicht auf die Kosten, sondern die vergabepolitische Situation beim internationalen olympischen Komitee (IOC) an. – Ökonomisch betrachtet stellt sich eine andere Frage: Sollten wir Olympia als Investition oder als Konsum betrachten?

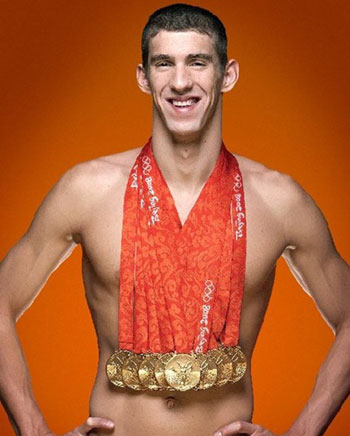

Etwa ein mal pro Dekade wird die Frage gestellt, ob sich die Schweiz für die Austragung olympischer Spiele bewerben soll. Jetzt ist es wieder so weit. St. Moritz und Davos erwägen eine Kandidatur für das Jahr 2022. Die Ski-Ikone Bernhard Russi meint, dass der Zeitpunkt schon lange nicht mehr so günstig war. Russi spielt damit nicht auf die Kosten, sondern die vergabepolitische Situation beim internationalen olympischen Komitee (IOC) an. – Ökonomisch betrachtet stellt sich eine andere Frage: Sollten wir Olympia als Investition oder als Konsum betrachten? Tiefpreisgarantien sind beliebt. Firmen wie Fust, Media Markt, Obi oder Hornbach versprechen ihren Kunden den tiefsten Preis im Lande. Wer glaubhaft machen kann, dass ein Konkurrenzpreis tiefer ist, bezahlt nur diesen. Wer schon gekauft hat, kann die Differenz eine Zeit lang zurückverlangen. Preisgarantien werden immer häufiger. Doch was als kundenfreundliches Angebot erscheint, dient in Wirklichkeit dem Hochhalten der Preise.

Tiefpreisgarantien sind beliebt. Firmen wie Fust, Media Markt, Obi oder Hornbach versprechen ihren Kunden den tiefsten Preis im Lande. Wer glaubhaft machen kann, dass ein Konkurrenzpreis tiefer ist, bezahlt nur diesen. Wer schon gekauft hat, kann die Differenz eine Zeit lang zurückverlangen. Preisgarantien werden immer häufiger. Doch was als kundenfreundliches Angebot erscheint, dient in Wirklichkeit dem Hochhalten der Preise. Today

Today  Dass zwischen Deutschland und der Schweiz gegenwärtig Spannungen herrschen, ist bekannt. Aber musste das sein? Die

Dass zwischen Deutschland und der Schweiz gegenwärtig Spannungen herrschen, ist bekannt. Aber musste das sein? Die

Die fortschreitende Überbauung des Alpenraums ist keine nachhaltige Strategie, selbst wenn sie Landbesitzern und Bauunternehmern über Jahrzehnte hinweg ansehnliche Gewinne beschert hat. Denn sie steht in unübersehbarem Konflikt mit einem Tourismus, der zwar bauliche Infrastrukturen wie Unterkünften, Strassen und Bahnen benötigt, aber letztlich auch von einem möglichst intakten Naturraum lebt.

Die fortschreitende Überbauung des Alpenraums ist keine nachhaltige Strategie, selbst wenn sie Landbesitzern und Bauunternehmern über Jahrzehnte hinweg ansehnliche Gewinne beschert hat. Denn sie steht in unübersehbarem Konflikt mit einem Tourismus, der zwar bauliche Infrastrukturen wie Unterkünften, Strassen und Bahnen benötigt, aber letztlich auch von einem möglichst intakten Naturraum lebt. Gestern sind die olympischen Spiele in London zu Ende gegangen. Schweizer Athleten haben zweimal Gold und zweimal Silber gewonnen. Dieses Ergebnis ist erfreulich, liegt aber etwas unter den Erwartungen. — Keineswegs enttäuscht hat die Gastgebernation. Die Briten haben den Heimvorteil zu nutzen gewusst und 65 Medaillen gewonnen, davon 29 Goldene. Dies entspricht fast exakt der Prognose, die ich vor Beginn der Spiele in London

Gestern sind die olympischen Spiele in London zu Ende gegangen. Schweizer Athleten haben zweimal Gold und zweimal Silber gewonnen. Dieses Ergebnis ist erfreulich, liegt aber etwas unter den Erwartungen. — Keineswegs enttäuscht hat die Gastgebernation. Die Briten haben den Heimvorteil zu nutzen gewusst und 65 Medaillen gewonnen, davon 29 Goldene. Dies entspricht fast exakt der Prognose, die ich vor Beginn der Spiele in London

Obwohl nach im benannt, ist die Eurokrise keine Krise des Euros, sondern eine Schuldenkrise einiger Euro-Länder. Dies hat die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem Bericht zur internationalen Rolle des Euro soeben bestätigt.

Obwohl nach im benannt, ist die Eurokrise keine Krise des Euros, sondern eine Schuldenkrise einiger Euro-Länder. Dies hat die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem Bericht zur internationalen Rolle des Euro soeben bestätigt. In vielen Sportarten existiert ein Vorteil zugunsten der heimischen Athleten und Teams. Auch bei olympischen Spielen. So haben die Kanadier 2010 in Vancouver mehr Edelmetall gewonnen als je zuvor. Und dieses Jahr werden die Briten von ihrem olympischen Heimvorteil profitieren. Jedenfalls wenn sie sich an die Statistik halten. Dann könnten in London gut 60 Medaillen drin liegen. – Besonders ausgeprägt scheint der Vorteil beim Gold zu sein. China konnte seinen Goldsegen von 32 Medaillen in Athen 2004 auf 51 Medaillen bei den heimischen Sommerspielen 2008 steigern. Den Briten verspricht die Statistik für dieses Jahr rund 28 Goldmedaillen. Aber nur, falls die Nerven der Athleten nicht vor heimischem Publikum versagen.

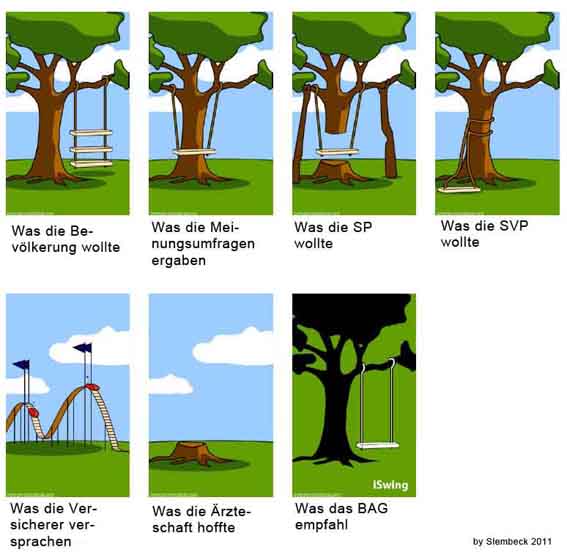

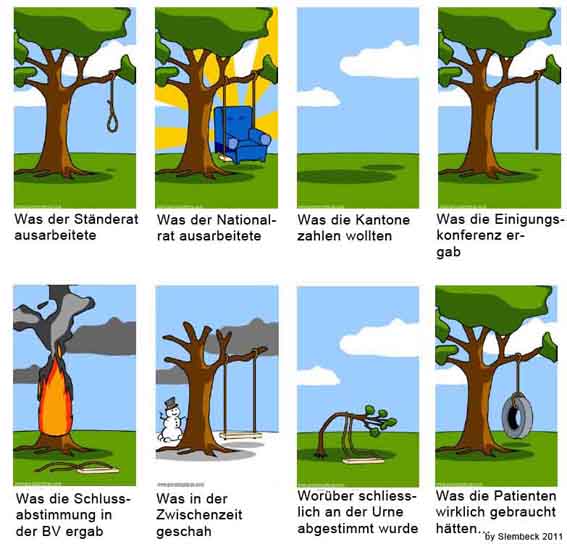

In vielen Sportarten existiert ein Vorteil zugunsten der heimischen Athleten und Teams. Auch bei olympischen Spielen. So haben die Kanadier 2010 in Vancouver mehr Edelmetall gewonnen als je zuvor. Und dieses Jahr werden die Briten von ihrem olympischen Heimvorteil profitieren. Jedenfalls wenn sie sich an die Statistik halten. Dann könnten in London gut 60 Medaillen drin liegen. – Besonders ausgeprägt scheint der Vorteil beim Gold zu sein. China konnte seinen Goldsegen von 32 Medaillen in Athen 2004 auf 51 Medaillen bei den heimischen Sommerspielen 2008 steigern. Den Briten verspricht die Statistik für dieses Jahr rund 28 Goldmedaillen. Aber nur, falls die Nerven der Athleten nicht vor heimischem Publikum versagen. Das Volk und die Stände haben die Managed Care Vorlage heute wuchtig verworfen. Das allseits prognostizierte Scheitern ist eingetreten. Nachdem sich viele ehemalige Befürworter in den letzten Monaten abgewandt hatten, gab es keine schlagkräftige Pro-Lobby mehr. Was die Gesundheitspolitiker aller Parteien in 8 Jahren ausgearbeitet hatten, war ein Kompromiss, der bei den eigenen Parteimitgliedern nicht gut ankam. Der überparteiliche Konsens von Sommaruga, Bortoluzzi, Gutzwiller und Humbel zerbrach am Widerstand der Nicht-Gesundheitspolitiker und der geballten Vetomacht der Ärzteschaft.

Das Volk und die Stände haben die Managed Care Vorlage heute wuchtig verworfen. Das allseits prognostizierte Scheitern ist eingetreten. Nachdem sich viele ehemalige Befürworter in den letzten Monaten abgewandt hatten, gab es keine schlagkräftige Pro-Lobby mehr. Was die Gesundheitspolitiker aller Parteien in 8 Jahren ausgearbeitet hatten, war ein Kompromiss, der bei den eigenen Parteimitgliedern nicht gut ankam. Der überparteiliche Konsens von Sommaruga, Bortoluzzi, Gutzwiller und Humbel zerbrach am Widerstand der Nicht-Gesundheitspolitiker und der geballten Vetomacht der Ärzteschaft.  Sparen ist in aller Munde. Italien, Spanien und Holland sparen. Irland und Portugal so wie so, und Griechenland erst recht. Nur die Schweiz nicht. Sie plant Milliarden für neue Kampfflugzeuge auszugeben. Wie geht das?

Sparen ist in aller Munde. Italien, Spanien und Holland sparen. Irland und Portugal so wie so, und Griechenland erst recht. Nur die Schweiz nicht. Sie plant Milliarden für neue Kampfflugzeuge auszugeben. Wie geht das?

Wodurch kennzeichnet sich ein Markt mit i) wenigen Anbietern, ii) spezialisierten Produkten, die nur von einer bestimmten Konsumentengruppe nachgefragt werden, welche aber iii) auf die Produkte angewiesen ist und deshalb eine hohe Zahlungsbereitschaft hat? — Die Antwort müsste jede(r) Erstsemestrige problemlos geben können. Der Kassensturz gab mir dafür 12 Sekunden Zeit…

Wodurch kennzeichnet sich ein Markt mit i) wenigen Anbietern, ii) spezialisierten Produkten, die nur von einer bestimmten Konsumentengruppe nachgefragt werden, welche aber iii) auf die Produkte angewiesen ist und deshalb eine hohe Zahlungsbereitschaft hat? — Die Antwort müsste jede(r) Erstsemestrige problemlos geben können. Der Kassensturz gab mir dafür 12 Sekunden Zeit… Gestern hat mich das Schweizer Stimmvolk gleich zwei mal positiv überrascht. Zum einen wurde die

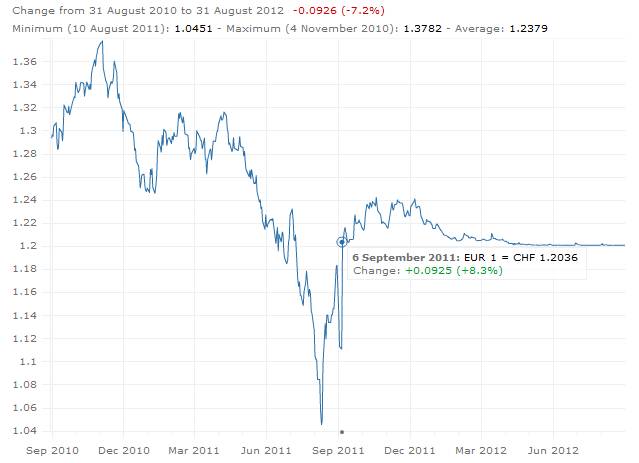

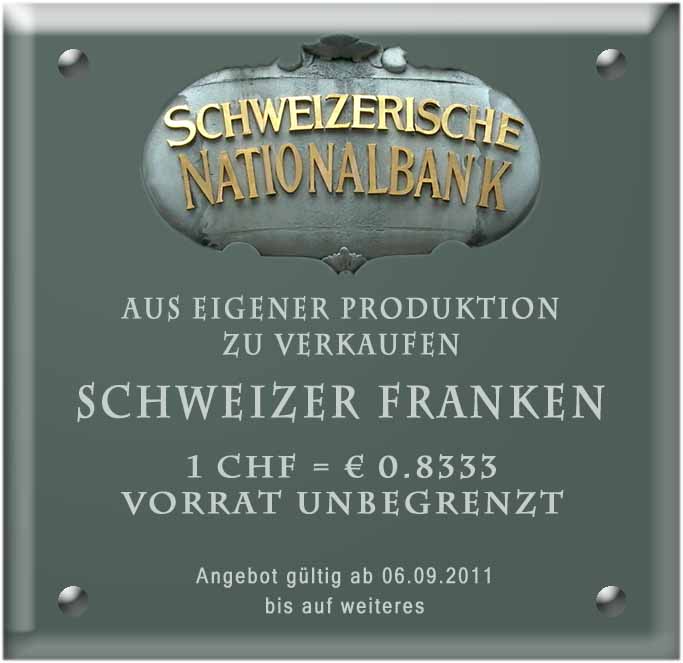

Gestern hat mich das Schweizer Stimmvolk gleich zwei mal positiv überrascht. Zum einen wurde die  Bei der Einführung der Kursuntergrenze für den Euro gegenüber dem Fanken gab es im September 2011 viele Vermutungen und Befürchtungen bezüglich der Kosten einer solchen Intervention. Nun hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) in ihrem Rechenschaftsbericht vom 8. März 12 diesbezüglich erstmals Zahlen offen gelegt.

Bei der Einführung der Kursuntergrenze für den Euro gegenüber dem Fanken gab es im September 2011 viele Vermutungen und Befürchtungen bezüglich der Kosten einer solchen Intervention. Nun hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) in ihrem Rechenschaftsbericht vom 8. März 12 diesbezüglich erstmals Zahlen offen gelegt.  In den Medien werden die Rückkehr Asiens auf die Weltbühne und der Niedergang des Westens heraufbeschworen; vgl. meine

In den Medien werden die Rückkehr Asiens auf die Weltbühne und der Niedergang des Westens heraufbeschworen; vgl. meine  Eine Umfrage der deutschen Biertrinkerpartei hat ergeben, dass sich 87,3% der männlichen Bevölkerung tiefere Preise für Gerstensaft wünscht. Die Partei hat prompt reagiert und verlangt in einer Initiative „Mehr Freibier für alle.”

Eine Umfrage der deutschen Biertrinkerpartei hat ergeben, dass sich 87,3% der männlichen Bevölkerung tiefere Preise für Gerstensaft wünscht. Die Partei hat prompt reagiert und verlangt in einer Initiative „Mehr Freibier für alle.”

Wie schlecht geht es eigentlich dem Euro?

Wie schlecht geht es eigentlich dem Euro? Recycling ist an sich eine gute Idee — beispielsweise wenn die Umwelt durch Wiederverwendung gebrauchter Flaschen geschont wird. Bei Menschen ist Vorsicht geboten. Wenn ehemalige Stars ins Rampenlicht zurück kehren ist die Gefahr gross, dass sie scheitern.

Recycling ist an sich eine gute Idee — beispielsweise wenn die Umwelt durch Wiederverwendung gebrauchter Flaschen geschont wird. Bei Menschen ist Vorsicht geboten. Wenn ehemalige Stars ins Rampenlicht zurück kehren ist die Gefahr gross, dass sie scheitern.

Was ich vor gut einem Monat in

Was ich vor gut einem Monat in

Der hohe Kurs des Schweizer Frankens drückt nicht nur auf die Exportindustrie, sondern auch auf unsere Nationalbank (SNB). Gestern hatte ich

Der hohe Kurs des Schweizer Frankens drückt nicht nur auf die Exportindustrie, sondern auch auf unsere Nationalbank (SNB). Gestern hatte ich  Der Wert des Schweizer Frankens steigt unaufhaltsam. Heute war ein Euro erstmals für 1.08 CHF zu haben. Die „magische Grenze“ von 1.40 CHF liegt weit hinter uns und die Frankenstärke beherrscht den Wirtschaftsteil der Presse. Denn es ist offensichtlich, dass ein derartiger Höhenflug über kurz oder lang Arbeitsplätze in der Exportwirtschaft kosten wird. Deshalb mehren sich die Stimmen, die einen Wechsel der Geldpolitik der Nationalbank (SNB) fordern. Welche Chancen und Gefahren hat ein solcher Wechsel?

Der Wert des Schweizer Frankens steigt unaufhaltsam. Heute war ein Euro erstmals für 1.08 CHF zu haben. Die „magische Grenze“ von 1.40 CHF liegt weit hinter uns und die Frankenstärke beherrscht den Wirtschaftsteil der Presse. Denn es ist offensichtlich, dass ein derartiger Höhenflug über kurz oder lang Arbeitsplätze in der Exportwirtschaft kosten wird. Deshalb mehren sich die Stimmen, die einen Wechsel der Geldpolitik der Nationalbank (SNB) fordern. Welche Chancen und Gefahren hat ein solcher Wechsel? Viel hilft viel. Unter diesem Motto scheint letzte Woche der EU-Sondergipfel zur Rettung Griechenlands und des Euros in Brüssel gestanden zu haben. Der Rettungsschirm wurde um rechnerische 109 Milliarden Euro zum Rettungsballon aufgeblasen. Das ist alter Wein in gebrauchten Schläuchen. Neu ist einzig die „freiwillige“ Beteiligung privater Banken, Versicherungen und Fonds. Doch ist diese mit Fallstricken verbunden. Vor der richtigen, weil notwendigen Massnahme eines echten Schuldenschnitts ist man in Brüssel hingegen zurück geschreckt.

Viel hilft viel. Unter diesem Motto scheint letzte Woche der EU-Sondergipfel zur Rettung Griechenlands und des Euros in Brüssel gestanden zu haben. Der Rettungsschirm wurde um rechnerische 109 Milliarden Euro zum Rettungsballon aufgeblasen. Das ist alter Wein in gebrauchten Schläuchen. Neu ist einzig die „freiwillige“ Beteiligung privater Banken, Versicherungen und Fonds. Doch ist diese mit Fallstricken verbunden. Vor der richtigen, weil notwendigen Massnahme eines echten Schuldenschnitts ist man in Brüssel hingegen zurück geschreckt. …weder bei anderen, noch bei Dir selbst!

…weder bei anderen, noch bei Dir selbst!

Interessenvertreter vertreten Interessen. Daran ist an sich nichts auszusetzen. Allerdings greifen sie gelegentlich zu Argumenten, die – ökonomisch gesehen – absurd sind. In der letzten Woche bin ich zwei schönen Beispielen aus dem Umweltbereich begegnet.

Interessenvertreter vertreten Interessen. Daran ist an sich nichts auszusetzen. Allerdings greifen sie gelegentlich zu Argumenten, die – ökonomisch gesehen – absurd sind. In der letzten Woche bin ich zwei schönen Beispielen aus dem Umweltbereich begegnet.  Mit der Umsetzung der „neuen Spitalfianzierung“ beginnt im nächsten Jahr ein neues Kapitel in unserem Gesundheitswesen. Neben der Einführung der Fallpauschalen für stationäre Spitalleistungen gibt es eine Reihe weiterer Änderungen, deren Auswirkungen vorerst unklar sind. Doch statt einer systematischen Überwachung der Entwicklung, startet die Schweiz einen gesundheitspolitischen Blindflug. Denn die Akteure im Gesundheitswesen haben es verpasst, eine wissenschaftliche Begleitforschung zu etablieren. So wird das Schwarze-Peter-Spiel munter weiter gehen.

Mit der Umsetzung der „neuen Spitalfianzierung“ beginnt im nächsten Jahr ein neues Kapitel in unserem Gesundheitswesen. Neben der Einführung der Fallpauschalen für stationäre Spitalleistungen gibt es eine Reihe weiterer Änderungen, deren Auswirkungen vorerst unklar sind. Doch statt einer systematischen Überwachung der Entwicklung, startet die Schweiz einen gesundheitspolitischen Blindflug. Denn die Akteure im Gesundheitswesen haben es verpasst, eine wissenschaftliche Begleitforschung zu etablieren. So wird das Schwarze-Peter-Spiel munter weiter gehen. An meiner Tankstelle herrscht fast jede Woche ein anderer Literpreis. Doch in vielen Märkten passen sich die Preise für Konsumgüter mit zeitlicher Verzögerung an. Im Fachjargon wird von „sticky prices“ gesprochen. Preisschilder und Preislisten sind oftmals vorgedruckt. Und die Anbieter zögern mit Preisanpassungen, vor allem nach unten.

An meiner Tankstelle herrscht fast jede Woche ein anderer Literpreis. Doch in vielen Märkten passen sich die Preise für Konsumgüter mit zeitlicher Verzögerung an. Im Fachjargon wird von „sticky prices“ gesprochen. Preisschilder und Preislisten sind oftmals vorgedruckt. Und die Anbieter zögern mit Preisanpassungen, vor allem nach unten. Australien ist ein erstaunliches Land. Neuerdings kann hier ein Koch wesentlich mehr verdienen als die Premierministerin Julia Gillard. Sie kommt auf 355‘000 AU$ pro Jahr, während ein Koch bis zu 445‘000 AU$ und ein Wäschereihelfer 424‘000 AU$ verdienen kann. Nominell entspricht das etwa dem selben Betrag in Schweizer Franken, wobei die Steuern und Abgaben leicht höher sind als bei uns. Spitzenreiter sind Schiffsschweisser, die bis zu 500‘000 AU$ verdienen; vgl.

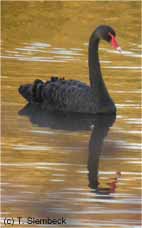

Australien ist ein erstaunliches Land. Neuerdings kann hier ein Koch wesentlich mehr verdienen als die Premierministerin Julia Gillard. Sie kommt auf 355‘000 AU$ pro Jahr, während ein Koch bis zu 445‘000 AU$ und ein Wäschereihelfer 424‘000 AU$ verdienen kann. Nominell entspricht das etwa dem selben Betrag in Schweizer Franken, wobei die Steuern und Abgaben leicht höher sind als bei uns. Spitzenreiter sind Schiffsschweisser, die bis zu 500‘000 AU$ verdienen; vgl.  Im Zusammenhang mit den Ereignissen in Japan — aber auch jenen in den Maghreb-Staaten — wird gegenwärtig in den Medien die Metapher des “schwarzen Schwans” bemüht. Meist wird dieser so definiert, dass es sich um ein “völlig unvorhergesehenes Ereignis mit weitreichenden Wirkungen” handelt. Auch plötzliche Börseneinbrüche oder Kriege werden als schwarze Schwäne bezeichnet und es wird davor gewarnt, dass viele davon auf uns lauern. — Allerdings sind all diese Beispiele fehl am Platz.

Im Zusammenhang mit den Ereignissen in Japan — aber auch jenen in den Maghreb-Staaten — wird gegenwärtig in den Medien die Metapher des “schwarzen Schwans” bemüht. Meist wird dieser so definiert, dass es sich um ein “völlig unvorhergesehenes Ereignis mit weitreichenden Wirkungen” handelt. Auch plötzliche Börseneinbrüche oder Kriege werden als schwarze Schwäne bezeichnet und es wird davor gewarnt, dass viele davon auf uns lauern. — Allerdings sind all diese Beispiele fehl am Platz.

In Peking sind Verkehrswege knapp. Es herrscht permanenter Stau. Die Stadtverwaltung verlost deshalb neuerdings die Autonummern. Gemäss

In Peking sind Verkehrswege knapp. Es herrscht permanenter Stau. Die Stadtverwaltung verlost deshalb neuerdings die Autonummern. Gemäss  Die Hoffnungen auf Kostenlinderung ruhen im Schweizer Gesundheitswesen momentan auf der Managed-Care-Vorlage. Ärztenetzwerke sollen helfen, das Kostenwachstum in der Grundversicherung in den Griff zu bekommen. Mit einem differenzierten Selbstbehalt will man die Versicherten zum Beitritt bewegen. Gesundheitsökonomisch gesehen ist das der richtige Weg.

Die Hoffnungen auf Kostenlinderung ruhen im Schweizer Gesundheitswesen momentan auf der Managed-Care-Vorlage. Ärztenetzwerke sollen helfen, das Kostenwachstum in der Grundversicherung in den Griff zu bekommen. Mit einem differenzierten Selbstbehalt will man die Versicherten zum Beitritt bewegen. Gesundheitsökonomisch gesehen ist das der richtige Weg. Wer schafft es, den russischen Präsidenten Putin in kürzester Frist nach Zürich zu locken und Schwiizerdütsch sprechen zu lassen? König Fussball. Der regiert die Mächtigen. Und wird seinerseits vom Geld regiert.

Wer schafft es, den russischen Präsidenten Putin in kürzester Frist nach Zürich zu locken und Schwiizerdütsch sprechen zu lassen? König Fussball. Der regiert die Mächtigen. Und wird seinerseits vom Geld regiert.